【No.3】月刊 からだと元気を考える(朝ごはんと血糖値について)

若者世代(20歳代と30歳代)の朝食の欠食率(食べない人の割合)は21.5%と言われています。(令和2年度時点)

朝食を食べることで下記のような「良いこと」があるとされています。

勉強・仕事のパフォーマンスが上がる

脳を働かせたり体温を上げたりするために必要な「ブドウ糖」を体内に取り入れることが重要です。血流が促進されることで、勉強や仕事の効率が上がると言われています。

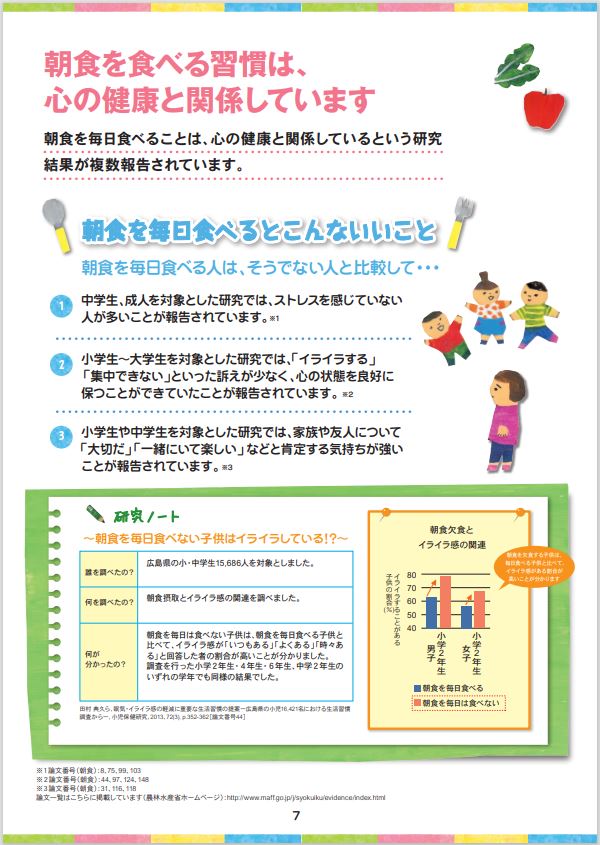

イライラなどのストレスが減る

朝食を食べることで、こども・若者世代の心の健康を保つことができると言われています。

脳への糖の共有が滞ることで、感情や理性をつかさどる大脳皮質の働きが鈍ることと、低血糖症状を改善しようと糖を作るホルモン(興奮させる効果)を分泌することが影響すると言われています。

将来の病気のリスクが下がる

朝食を欠食すると、体がとてもお腹がすいている「飢餓状態」だと勘違いを起こし、血糖を余分な脂肪に変える働きが促進されます。

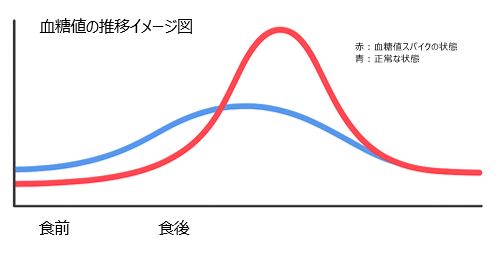

また、右図のように血糖値スパイクと言われる状況になりやすくなります。

「緩やかに上昇した血糖値が、インスリンの働きにより緩やかに下降する」ことで、体のバランスをとっていますが、朝食を欠食しエネルギーが不足することで「急激に血糖値が上昇し、急上昇したことに合わせて急激にインスリンが分泌され、血糖値が急降下する」状況が起こります。血糖値の急激な乱高下は、脳や心臓・腎臓だけではなく全身の血管に負担がかかり、インスリンの効果を弱めると言われています。

朝ご飯を食べていない方へ

朝食を食べられない理由について、様々な理由が挙げられます。できることがないか一緒に考えてみましょう。

1.早く寝る、眠る1時間前からスマートフォンを触らないよう心掛ける。

→夜眠る時間が遅かったり、深い睡眠がとれない場合は朝すっきりと起きることができません。朝すっきり起きられるような工夫を考えてみましょう。

2.家族みんなで食べる。

→若い世代や小中学生の欠食は、「保護者も食べないから」という理由が多くあります。家族みんなで食事をとる時間を設けられないか、考えてみましょう。

3.夕食の時間や夜食の状況について考える。

→食欲がない場合は、前日の食事の時間や量、内容が影響する場合があります。

「朝食を食べる」というように、行動を変えることは大変難しいことではありますが、「何か食べ物を口に入れる」だけでも生活習慣の改善の一歩となります。

朝ご飯を食べている方へ

血糖値の急激な増加を防ぐために、下記を心掛けると更に良いでしょう。

1.食事はよく噛んで食べる。(1口30回以上を目安に)

→食べ物の噛み応えによって回数は異なりますが、硬いものでは30回以上噛むことを目指しましょう。よく噛むことで、顔の筋肉やしわがすっきりしたり、栄養を吸収しやすくする効果もあります。

2.ながら食べをやめる。

→スマートフォンや仕事をしながら食事をとると、噛むことがおろそかになりやすいと言われています。また、噛む力の偏りや姿勢の偏りにもつながるとされています。

3.野菜や汁物から食べる。

→空腹状態は最も栄養の吸収がよくなります。一口目からお米やパンなど糖・炭水化物の多いものではなく、野菜や汁物を先に食べることも大切です。

→能勢町では、管理栄養士と食育推進ボランティアが協力し身体に良いレシピを公開しています。

詳しくはクックパッド(能勢町保健福祉センター)をご覧ください。

日々の生活で、どうしたらいい?

運動や栄養など個別に知りたい方は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

管理栄養士・保健師がご相談に応じます。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

福祉部健康づくり課健康管理担当

能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)

電話:072-731-3201

ファックス:072-731-2151

メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年11月13日