予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは(定期予防接種について)

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの不可避的に発生することから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

※請求から認定まで、2年ほどかかる場合があります。

※厚生労働省の定める健康被害救済制度は「定期予防接種」が対象となります。任意接種については下部「任意接種の健康被害相談先について」をご確認ください。

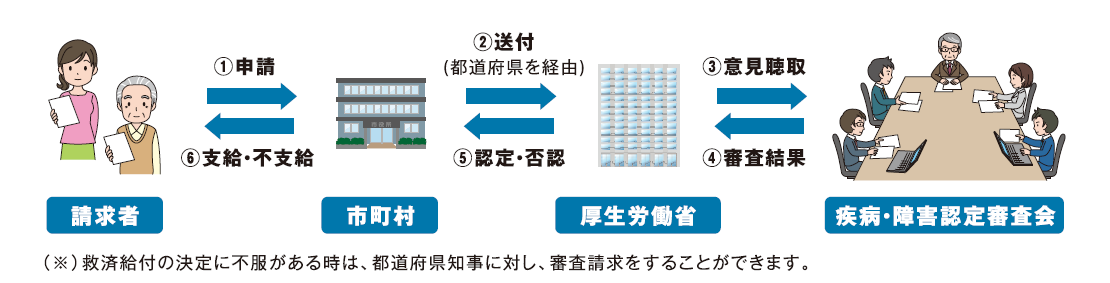

手続きの方法について

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて能勢町に提出します。必要書類については厚生労働省ホームページをご確認ください。

2.能勢町は請求書を受理した後、能勢町予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、申請書類一式を同委員会の調査結果と合わせて大阪府を通じて国(厚生労働省)へ送付します。

3.厚生労働省は外部有識者で構成される、疾病・障害認定審査会にて認否にかかる審査を実施し、審査結果を大阪府を通じて能勢町に通知します。

4.能勢町は、国からの審査結果を受けて請求者へ審査結果および給付の可否を通知します。

厚生労働省ホームページより引用

給付について(厚生労働省HPより引用)

| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |

| 医療費および医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | |

| 遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |

| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |

その他の申請

| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |

| 年金額変更 | 障害児または障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |

| 未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |

※B類疾病の請求期限

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。

任意接種の健康被害相談先について

任意予防接種とは、下記のような予防接種を言います。

・個人が感染症にかかったり重症になったりするのを防ぐために受ける予防接種(例:定期予防接種対象者以外の季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎のワクチン)

・海外渡航の際に、渡航先によって、接種することが望ましい予防接種

・定期接種を受けそびれる、または受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種

・免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受ける予防接種

医薬品副作用被害救済制度として「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)」が申請の受理・給付決定を行います。

手続きの方法について

健康被害を受けた本人(または遺族)等が、請求書、その他請求に必要な書類(診断書等)を独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付することにより、医療費等の給付の請求を行います。

詳細は「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)」へ直接お問い合わせください。

相談窓口はこちら

- この記事に関するお問い合わせ先

-

福祉部健康づくり課健康管理担当

能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)

電話:072-731-3201

ファックス:072-731-2151

メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年01月06日